第二章 摊牌

回到原来的屋子,那男的就叫我坐着,我不想坐着,但在再三的要求下还是坐到原来那小板凳上。牌我坚决不玩,那女的就过来拖,说是一定要玩,不会也要教我。我推脱不过,就坐到桌子旁边把牌拿在手中,由那女的从我手上拿牌出,而我就斜眼瞄着门口,却发现刚才坐在桌子旁边的那男的守在门口,把门给堵住了。眼看也没什么希望就静坐着,看他们到底要干什么。这时突然冲进来的是古志平,说道:“领导过来了!”

只听“哄”的一声,屋里的人都冲向门口,我没反应过来,知道肯定发生什么事了,一颗心只碰碰地跳,就也站起来往门口看。就看到一男一女走进来,那屋里的人抢着向前,刚开始以为是在抢什么东西,后来才发现他们只是在握手,因为听得到他们念道:“领导辛苦了,领导辛苦了。”我没见过这场面,只站着,其中一男的就拉拉我的衣服说:“过去跟领导握手。”

既然他们都这样说了,那所谓的领导又走过来跟我握手,自然也给人家面子,就走上前去,跟那所说的那一男一女领导一一握手。握完手就见那一男一女的领导靠墙坐到小桌子的后面去,等我反身一看——屋里的人都坐下了,分成两排,只留下中间一张面对小桌子的凳子空着,我就退回去,坐到那凳子上。我从余光里看到那两位所谓的领导正盯着我看,但为了掩饰自己的害怕,又要表现得自然,我并不直接望向他们,只偶尔看一两眼,然后再看看旁边的人,发现都用眼睛瞪着我——屋子里一片寂静。于是我就想,反正是你们的领导,跟我没任何关系,我不属于你们的公司,这些领导来这里干什么自然也跟我不相干,等会我就会跟同学离开,心里自然舒畅很多,也少了几分畏惧,就放肆地回望这些人——就看到我同学也在其中,就坐在那男领导下来的第二个位置。这时,就听到那男领导开始说话了,每个人都知道那是对着我说的。就听到那男的领导问我‘谁叫你过来的’,我就说我同学的名字;又问我知道为什么我同学叫我过来。我就说不知道;接着又问其他的问题,没完没了。我就觉得不耐烦:我既不是你公司员工又不会在这里待得长久,你不问自己的员工却老是对我问这问那,而且都是些很隐私的话题,为什么啊?我就没好气的回答着。后来就问是否知道我推荐人是做什么的,凭感觉知道他所说的推荐人就指我同学,我就说我同学是做电话业务的。那男的阴笑着,又问我是否知道他们是做什么的。这倒是提醒了我,自打进到这个屋子我就知道他们一定不会做什么好事,但在潜意识了,我不敢想那是什么。现在经他这么一说后背就开始发麻,肯定那不是什么好事。这时在脑海里就浮现各种各样电视里的镜头,看到那微弱的灯光一晃一晃,简陋的屋子,也是那矮的桌子跟小的板凳,又这么一窝一窝的人,都是面怀杀机,没一个好东西——除了我同学。我敢确定坐在那里的是我同学本人,并不是假扮的。那男领导还在那里说着什么,我并没听到,就一直想着自己的事。斜眼看到我同学,就望着他,一直死死地望着他,看他有什么反应。刚开始他在笑,笑得我心里发麻,就盯死他,看他的每一个动作,他就也低下头来,避过我的目光。直到听得到那男领导问我:“听说过元宵没有?”

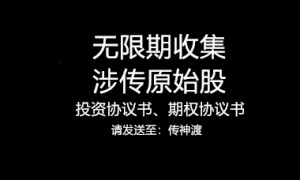

我一时没反应过来就说没有。他就又问我“夜宵”,我也是说没有。那所谓的领导就开始发笑,笑得有点冷,又继续问是否听说过一个不好的“销”,这时心里猛然间醒悟过来,那就是传销。其实在这之前也想到过,但不敢相信,现在经他这么一说,心里就明了了。但为了掩饰,就仍坚持说:“什么‘销’,我还真不知道?”那人诡异的一笑说:“你知道的。”

“对!”只听得到屋子里的人都齐声附和道,我惊了一跳,仍说不知道。那男的就又说我知道,我却仍旧否认。后来那男领导旁边的女领导就不耐烦了,大声说了出来:“就是传销了,不要装了,听说过没有?”

一时语塞,想了好久才挤出几个字:“听倒是听说过,不过——”

不等我说完,那男的就反问:“倒是听说过什么?是不是绑架勒索?割肾……”

本来也没想到这些,被这么一提心里就害怕起来,就忙说道:“那倒没有,只是听说传销没有产品,直销有产品。”

只听得到那诡异的笑又出现了,那男领导就又说:“我觉得你好假!”

“对!”屋里的人又齐声附和到。

我就不懂说什么好,一时之间心里很乱,想不出该怎么做,只一味地使自己冷静下来,让自己表现得自然一些,不让他们看穿了自己。听到那男领导继续说些什么,不怎么清楚,只默默听着。那所谓的领导见我没什么大的反应,就起身要走了。最后丢下一句:“帅哥,好好看行业,看懂了给自己一个明智的选择。”

那女领导也补充说自己就住在后面,有什么问题就可以问她之类的。之后就见屋里人又冲上去,一一跟领导握手道别,就又有人推我上去握手,我却不想起身,就只坐着,那领导就出门去了。送完领导就又见那女的把门关上,用身体挡着。之后就听到那女的说道:“学习一下!”我就被带到右边的一间屋子,沿着屋子的窗户,经过一条大约3米的栏杆。我就想往外看,却是黑蒙蒙的,那领路的就用身体挡住,说道:“帅哥,看什么看,请往里面走。”

走进去那间屋子,只看到一排的凳子,前面的墙上就贴着一张地图——一张中国地图。地图上很多痕迹,像是擦洗过很多次了,就让我坐在最前面的中间那张凳子上。就见那女的跟另外一个长得较为凶狠的站在地图前面,弯着腰毕恭毕敬地握着手,也交换了笔,说道:“合作愉快。”就听到那女的回过头来藐视着我,说道:“帅哥,好好看,看懂了给自己做一个明智的选择。”

我没做声,只抬头看着,看他们到底要做些什么。那女的就开始讲课,先是讲了个广州的故事,之后就不知道在念道着什么,像是另外一种语言,只听到那一连串很快迸发出来的声音。我并不感兴趣,眼睛仍盯着前面,看她在地图上画着什么,心里就开始盘算:自己一定要冷静,找适当的机会就要跑了;但可惜自己进来的时候什么没放在心上,就连这里是几层楼都无法确认。况且我还不知道楼梯口在什么地方,包又给缴去了,所有重要的证件都在里面,丢了那是划不来了。于是就想:明日,那就明日,等把自己的背包拿回来了,探好路再逃。今日是肯定逃不了了,反正天也这么黑,人生地不熟的,这狗日的。

那女的边讲还不时用眼睛死死盯着我看。我并不跟她进行眼神的正面交锋,只用余光察觉着,一边还死死盯着那地图,让他们以为我在专注地听课。也不知过了多久,屁股坐的痛了,时不时在小凳子上挪动着,那女的就终于讲完了,就听得到她说:“帅哥,飞机坐的好高啊。”不知是她的普通话不标准还是自己还在想着外面的事,我没能理解她的意思,也没能反应过来,但凭直觉那是在说我,我并不理睬。后来仍旧回到中间那间屋子。路过走廊时,我想试着看清外面,但那男的仍旧用身体挡住,况且天又恁黑,也是什么也没看到,就回到了原来那间屋子,仍旧坐着。那女的就进来说:“帅哥,也坐了一天的火车了,应该也累了,那就给帅哥洗刷休息。”就听得到屋里的人冲出去一些,就端了盆子过来放在面前,整屋子的人都围过来望着我。我见盆子里放着一块邋遢的毛巾,没用手去拧。他们就有人拧了递到我的手上。我随便往脸上糊了一把,算是了事,就换了另外一个盆,把水倒在里面,一屋子的人都蹬下来抢着帮我脱鞋。我不知道他们要干什么,只用手拨开,说到:“不用,我自己来!”但他们并没有退去的意思,仍是坚持要帮我脱鞋,我拗不过就让他们脱,就说:“我身上长了疮,是一种传染病,你们替我洗脚会被传染的,还是我自己来吧。”他们愣了一下,而后又抢着过来给我洗,说:“不怕,我们什么病都见过,就算艾滋病也没关系,我们感染不了的,我们是绝缘的。”另一位女的脱了鞋就拿着我的脚往盆里放,就替我洗起脚来。这可使不得,我赶忙收了回来,说:“不用你洗,不用你洗,我自己会洗。”

“不要紧的,帅哥,这是我们应该做的,你让我帮你洗吧!”那女的用恳求的眼神望着我,我不敢看,也拗不过,争了几次也就罢了:算了,洗就洗吧,豁出去了。但望着那小女孩低着头帮我洗脚,心里就难受——这小女孩肯定是被这些人强迫着这样子做的。就觉得她可怜,洗了一会我就说道:“可以了,可以了,已经洗好了。”就又有人拿了毛巾过来给我擦脚,之后就放了拖鞋在我面前。我见自己的鞋不见了,就穿上那拖鞋。之后就被带到隔壁上厕所那间屋子。跟着我的是一个较高的男子,看起来并不是很凶,眼睛里充满了踌躇跟无奈。那男的就叫我睡在靠墙的最里面。虽也是困了,但见那油腻的被子就不想钻进去,衣服也没脱,只躺在被子上。那男的就问我为什么不脱衣服,我只说不想。那男的就诡异的笑笑,说:“以前有位新朋友,也是不脱衣服睡觉,背包一直都背在身上,怕我们搞了他的东西了,到了半夜就起身逃跑——你们新朋友都这样,怕东西被搞了去”接着带着讽刺的口吻说,“帅哥可要睡好了,明早起来什么都没了。”我本来以为他会说我逃跑,心里倒是松了一口气,心想:说这样的故事无非是吓唬我,你们肯定以为我今天会逃走,但今天我是不会逃的,今天肯定看得很紧,逃也是逃不掉的,我还得等探清路线再逃。于是就躺下来安心地睡觉,什么事都等明天再说。不过这一切是这么的不切实际,就跟演电视剧一样,大概也只是一场梦,等明天梦醒了一切就过去了,带着困意带着憧憬就睡去了。